2024年4月1日から有期契約労働者の雇用ルールが変わりました。事業者、被雇用者どちらの立場の方にとっても雇用契約はしっかり確認しておきたいものです。

そこで、パートタイマーを対象とした契約管理システムを作成しようと思います。

給与計算までは考えません。契約書の作成と雇用管理のみを目的とします。

契約事項については、厚生労働省のHPを参考にしました。

参照 パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために|厚生労働省

Myパートの契約管理(設計書)

1.準備作業

1.1 現状の分析

まず、契約書に記載すべき必要事項、および付記すべきことを列挙します。

検討中のことも含めて現状を洗い出すことから始めます。

⑴ 雇用形態:パートタイム、(アルバイト、契約社員) ⑵ 雇用期間:年数または期間、試用期間の有無、自動更新の可否、定年の有無 ⑶ 業務内容:事務、食堂、配送・・(事業による) ⑷ 就業場所:本社、支店、部署、職務 ※転勤の有無、部署異動・職務変更の有無 ⑸ 就業時間:就業開始、終了時間、休憩時間、休日(曜日) ※タイムカードなどで出退勤の確認

⑹ 休暇・休業:有給休暇、忌引き、産前・産後、育児、介護、疾病に関する規定 ⑺ 賃金:時給(日給・月給)、賞与・退職金・昇給の有無 ※原則契約中の変更はない。 ※就業場所、部署、役職の変更や、人事考課の結果による改定はあり得る ⑻ 時間外賃金:法定時間内、法定時間外・深夜・休日の割り増し率 ⑼ 諸手当、控除規定:皆精勤、交通費 ※交通費は上限を設けて実費。 (定期やマイカー通勤) ⑽ 契約終了:死亡、依願退職、契約期間終了 ※依願退職は事前に届けること ⑾ 賠償責任:職務上の機密事項の漏洩、故意又は重大な損害を与えた場合 ⑿ 解雇事由:能力不足、勤務怠慢、病歴など虚偽申告、経歴詐称、素行不良、社内規定違反 雇用者の運営上の事情、雇用者の信用・名誉棄損 ⒀ 相談窓口:雇用管理などの改善に関する相談窓口、担当者 ⒁ 特記事項:有期契約から無期契約への転換

1.2 契約書の下書きを作成してみる

上記の内容を文書した例です。(全2ページ)

契約時に決定すべき項目と規定通り記載するだけの項目とに区分けする。

赤い枠:自社情報、被雇用者の個人情報、労働条件

青い枠:事業者が自社の規定に従って定めている箇所

緑の枠:検討中の文言

システムで管理する項目は赤枠のみで意外と少ないです。

契約書の原紙を作成しておけば、赤枠の項目を埋めていけば済みます。

このサンプルは被雇用者にとっては少々厳しい契約内容ですが、これをモデルケースとしてシステムを作成してみたいと思います。

2.システムの設計

前記の赤枠の情報を3つのファイルに分けて管理します。

ファイルとはある意図をもってまとめられた情報の集まりを言いますが、Accessでは一つのDB(データベース)の中に作成されたファイルをテーブルと言います。

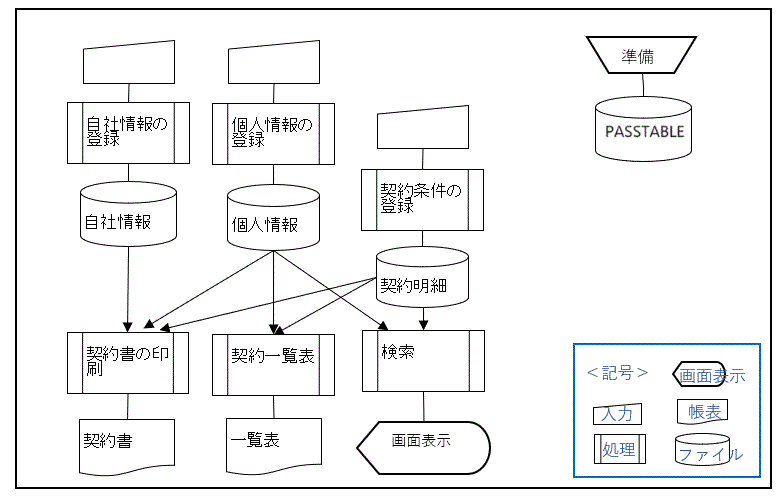

自社情報、個人情報、契約明細、PASSTABLEは「マイパートの管理システム」 の中に作成されたテーブルです。

ファイルの作成から契約書の作成までの手順は次のようになります。

2.1 システムフロー

2.2 処理内容の説明

各テーブルに保存する内容を決めていきます。(全2ページ)

キーとはテーブル内の特定のデータを抽出するための項目を言います。

テーブルには必ず一つ以上のキーが必要です。

その中でも各レコードをユニークとして特定できるキーを主キーと言います。主キーは必ず必要です。

Accessには日付など定型入力の機能があります。入力ミスを防ぐためにも利用するようにしています。

なお、自社情報や個人情報のように何か処理を行う時に参照元になるような固定的な情報のテーブルを、

マスターテーブルと言います。

契約明細はマスターからの派生的な変動情報でデータテーブルと言います。

社名や代表者名は青枠じゃないのかと思われるかもしれませんが、原紙の悪用を避けるためにも原紙には記載しておかない方がいいと思います。

また、サンプルでは各1通ずつ保有と書きましたが、最近は押印も不要とされていますので、契約の締結をどのような形で証するのか難しいところです。

少なくとも改ざんされないための工夫は必要ですし、記録は残す必要があります。